コバ処理(コバ磨き)とは革の断面(コバ)を磨いて綺麗にすることです。

磨く方法は人それぞれで使用する革の性質によっても、その手法はまちまち。

私はできるだけ失敗を減らすために、工程数を少なく、染色・塗装せず、綺麗なコバを作る!をモットーにこの1年試行錯誤してきました。

今回はコバ磨きに適していると言われる「タンニン鞣しのヌメ革」を使用し、「磨きのみ」でコバを綺麗に仕上げる方法をご紹介していきます。

注意点

コバ磨きの出来は革の質に大きく左右されます。

今回使用している革のハギレをメルカリで販売しております。

一度試してみたい、という方は下記画像のリンク先にてご覧ください。

準備するもの

紙やすり

240番、400番の耐水ペーパー紙ヤスリを使用。

・240番

・400番

やすりについては下記記事で詳しくご紹介しております。

楽天でナラテックさんが出品している紙ヤスリはコスパがいいなと思っていつも購入しています。

へり落とし

私は「SINCE 0番」を使用しています。

刃の幅は0.7mm。

価格がピンキリで種類も多く、最初はどれを使ったらいいか分からなかったのですが•••

ヘリ落としが一番クオリティに影響する工程かなと思ったので、少し価格が高い道具を思い切って買ってみました。

切れ味がめちゃくちゃいいです。

→切れ味がいいとコバがぐちゃっとならず、磨き上がりにも違いが出ているような気がします。でも高い工具を使ってるからそういう気がするだけかもしれません。

刃先が細いのも扱いやすいポイントかなとは思います。

ちなみにSINCEのものを購入するまでは「クラフト社」の「ヘリ落としNo.2」を使用していました。

刃の幅は1.0mm。

これはこれで使いやすかったですが、私の作る作品にはもう少し刃先が細い方があってるよな•••と思い買い替えました。

切れ味もそこそこですし、コスパは良かったです。

分厚い革にはヘリの角度をしっかりつけられるのでNo.2が合っているかもしれません。

カンナ

黒豆カンナ「平(18mm)」を使用。

カンナって少し値も張るし使い方難しそうだな•••使う必要あるの??

と思ったこともありましたが、私にとって今では必須のアイテムです。

コバ処理だけでなくトコ面を漉く際も使用することがあり、カンナ使い始めて意外と用途多いなと思いました。

これでコバを削るのは楽しいです。

「平」は直線のコバに適しており、内カーブが多い作品に適している「反」もあるようです。

私は平しか持っておらず•••反はいつか購入してみたいです。

切れ味が鈍ったら革包丁同様、刃先を青棒で刃先を整えると切れ味は戻ります。

青棒で整えても切れ味があまり復活しないな、と感じたら研ぎ石の1000番あたりで研ぐと良いかもしれません。

※2023/5/5 追記

刃先を耐水ペーパーの600番で磨いたのちに青棒で整えると、より切れ味が良くなることがわかりました!研ぎ石を準備するなどの手間がかからないのでおすすめです。

ウッドスリッカー

今持っているウッドスリッカーは溝部分が使いづらく、溝なし部分だけで磨いています。

曲平面部分は直線の磨きに最適でとても磨きやすいです。

個人的に平面曲面どちらにも対応できそうな「桜丸ウッドスリッカー」が気になってます。

溝部分が丸いのもめちゃくちゃ使いやすそうです。

使われている方がお見えでしたら是非、使用感教えてください。

コバ処理剤

- CMC

磨き前の革の繊維固めとして使用。

水で濡らす方法を採用されている方もお見えになられるので、これは好みかもしれません。

個人的には気持ち水よりもコバが固く引き締まってくれてるかな?と思ってます。

- トコプロ

最終仕上げ磨きで使用。

CMCよりも発色が良くなる気がします。

(小ネタ)コバ処理剤 塗布具

コバ磨き剤を塗布する際に、以前は100均の習字用筆を使用してましたがスポンジヘッドボトルが便利すぎる事に気がつきました。

容器にCMCやトコプロを入れるだけで使用可能です。

これ専用のレザークラフト用品が安価であったら売れそうなのに見かけないですよね•••あるのかな?私が知らないだけかもですが。

ご存知の方お見えでしたらご連絡お待ちしております!

デメリットは革で擦れてスポンジが痛みやすいこと。

画像ではバスコの容器を使用してますが、なかなか売っているところがないので•••

代用品がこちら。

使用する際はスポンジヘッドの替えの準備は必須です。

この青いスポンジヘッドの難点は少し力を加えてヘッドの中心部分の突起を押さないと内容物が出てこないこと。

トコプロなど、少し粘度のある液体でも問題なく使用できています。

コバ磨き用クロス(帆布)

私は使わなくなった柔らかい布の端きれを使ってますが、専用の帆布を使用すると擦る回数を少なくでき、効率よく磨くことができます。

使用するたびに液が布に染み込んで徐々に磨きやすくなっていくため、帆布を育てるのも楽しみの一つになるかもしれません。

帆布が育つと滑りが良くなり、スムーズに磨き作業をすることができます。

コバ処理の方法(磨き方)

はじめに

縫製が終わった後に黒豆カンナでコバ表面を平らにならしておきます。

(私はカンナは2枚以上の革を貼り合わせた場合のみに使用しています。)

貼り合わせ後に裁断する場合や1枚革の時など、あまりコバ表面に凸凹がなければカンナでの工程は省いてもいいかもしれません。

コバ表面を固めるためにCMC溶液を塗布していきます。

吸水性のある布で水分を軽く拭き取り、余分な溶液が銀面に付かないようにします。

よく育った帆布だと吸水性がない場合がありますが、その場合は余分な水分を拭き取る用の吸水性が高いタオルタイプの布を用意しておくと良いかもしれません。

余分な水分を軽く取った後にウッドスリッカーで磨いていくと•••

かなり光沢を持ち、コバ表面も硬く磨き上がります。

この仕上がりは革の性質に大きく影響されるので全ての革でこの段階でここまで磨き上げられるわけではないかもしれません。

冒頭にも記述しましたが、「タンニン鞣しのヌメ革」が革の繊維が密に詰まっていてコバの磨きもうまく決まると思います。

ここでヘリを落としていきますが、CMCでコバを固めることができたのでヘリも落としやすくなっていると思います。

※ 水分を多く含みすぎている場合はうまく刃が入らない場合があるので、少し乾燥させてから作業すると良いかもしれません。

ヘリ落としの歯がスムーズに入らない場合は青棒で軽く磨くと切れ味は戻ります。

ヘリを落とし終わった状態がこちら。

240番ヤスリ

ヘリ落としで面取りした部分を240番のヤスリで削って滑らかなカーブに形成していきます。

満遍なく磨けたらCMC溶液を塗布してコバ表面を再度固めます。

液が付きすぎたら吸水性の高い布で軽く拭き取ります。

帆布で磨き上げていきます。

まだ少し表面は荒いですが、光沢のある曲面が見えてきました。

400番ヤスリ

最後に400番の紙やすりで磨いていきます。

磨いた後はトコプロを塗布して•••

CMC塗布後と同様に帆布で磨いて艶出しをしたら完成です。

完成

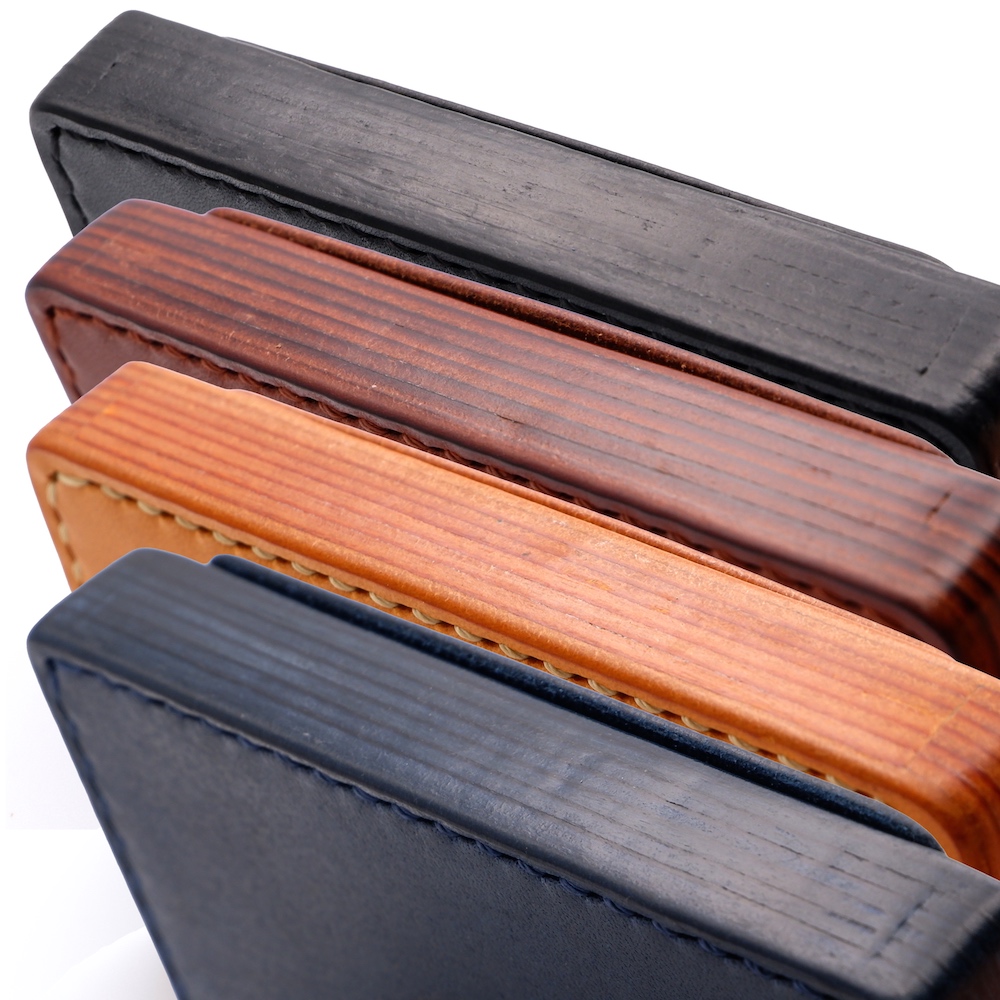

出来上がりのコバがこちら。

ここからさらに400番で重ね磨きをしてもいいですし、さらに艶を出したい場合はロウを刷り込んで磨くとかなり強い光沢を持ったコバに仕上げることができます。

参考までに、8枚の革を重ねて磨いた名刺入れのコバです。

こちらはコバにロウを刷り込んで仕上げてあります。

まとめ

コバ磨きの一例を私が普段行っている方法を元にご紹介してみました。

冒頭にもお伝えしたようにコバ磨きには人それぞれ多岐にわたる磨き方があり、革の種類によってもその方法は変わってきます。

今回の内容が一部分でも、ご使用になられている革のコバ磨きの参考としていただけたら嬉しいです。

最後までお読み頂きありがとうございました。

↓↓↓↓今回の関連記事はこちら↓↓↓↓

今回使用している紙やすりのおすすめの使い方

コメント